戒烟其实很简单?专家不敢说的真相

重新认识戒烟的本质

当谈到戒烟时,绝大多数人脑海中浮现的都是痛苦挣扎的画面。然而,这种普遍认知可能正是阻碍成功的关键。戒烟的本质并非与尼古丁搏斗,而是重新建立与自我的契约关系。每个吸烟者都清楚烟草的危害,真正需要突破的是心理依赖的幻象。

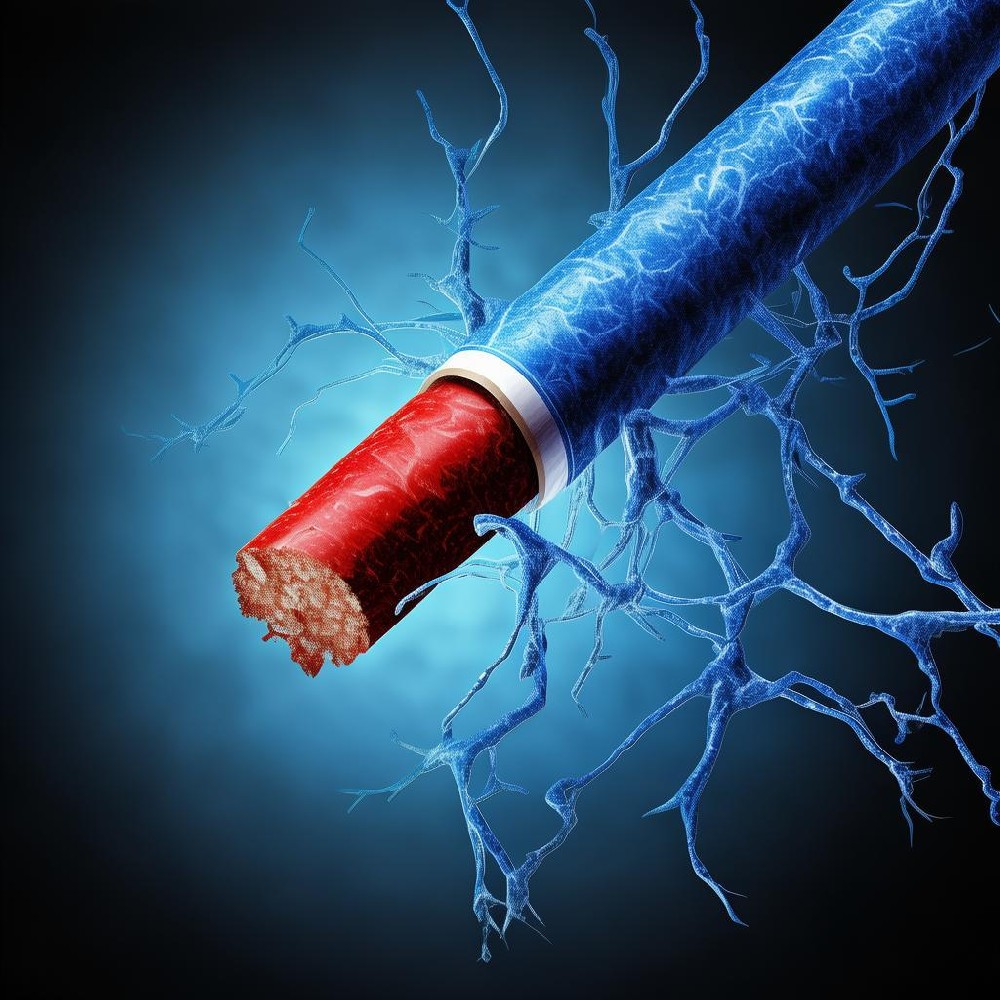

生理依赖通常在72小时内达到峰值,之后逐渐消退。真正顽固的是行为模式和心理暗示——晨起第一支烟、饭后吸烟的仪式感、压力时的依赖反应。这些看似坚固的习惯链条,实则由无数个微小选择构成。

颠覆认知的三重突破

第一重突破在于消除剥夺感。当戒烟被视作"放弃享受",失败已成定局。转换视角:戒烟是拿回呼吸自由的权利,是摆脱被物质控制的解放。每拒绝一次吸烟冲动,都是对自主权的强化训练。

第二重突破是拆解"触发机制"。记录一周内每支烟的触发场景:是电话会议的压力?咖啡伴侣的习惯?将这些场景重新编程——用深呼吸替代拿烟动作,用坚果替代口腔满足,用短距离散步切断焦虑循环。

第三重突破最易被忽视:重构身份认知。当你说"我正在戒烟",潜意识仍自认是吸烟者。尝试宣告:"我是非吸烟者"。微妙的语言转换能激活大脑的自我认同机制,让新行为模式自然生长。

被忽视的黄金时间窗

戒烟存在三个关键生理转折点:20分钟后血压回落,8小时血氧恢复正常,72小时支气管开始舒展。把握最初72小时就赢得半程胜利。这期间需要创造隔离环境:处理所有烟具,避免饮酒场合,准备足量无糖口香糖。

最危险的复吸时刻往往出现在3-4周。此时生理戒断症状消失,容易产生"吸一支无妨"的错觉。建立防御机制:预设当诱惑出现时的应对话术,例如"这个选择不符合我的新身份",或立即联系戒烟伙伴。

持续成功的隐形支柱

多数戒烟失败源于单点突破的误区。真正可持续的方案需要四柱支撑:行为替代方案(如健身)、环境改造(清除烟味空间)、社会支持(加入互助社群)、奖励机制(设立健康基金)。每成功一天都是对神经回路的改造,三个月后新习惯将自然运转。

数字工具能提供精准支持:使用戒烟APP记录身体恢复数据,监测心率变异性改善。当看到晨起静息心率从85次降至65次,肺活量提升30%,这些客观数据比任何说教都有说服力。

最终极的认知升级是理解:戒烟不是终点而是起点。当摆脱烟草控制后获得的能量感和掌控感,会自然迁移到生活其他领域,形成正向循环。这才是戒烟者真正获得的隐藏礼物。