每天只抽两根烟,算戒烟成功吗?

减量吸烟的诱惑与困境

当决心戒烟时,很多人会选择"渐进式减量"的策略,其中"每天只抽两根烟"成为颇具诱惑的折中方案。这种看似温和的方式,既满足了心理依赖,又创造了"我在控制"的错觉。表面上看,从每天一包缩减到两根,似乎达成了惊人的90%减量成就,但真相往往比数字复杂得多。

尼古丁陷阱的隐蔽性

香烟中的尼古丁能在7秒内抵达大脑,触发多巴胺分泌形成奖赏回路。当吸烟量骤减时,身体会出现明显的戒断反应:焦虑、注意力涣散、情绪波动等不适症状。而每天保留两根烟的"配额",恰恰维持了最低限度的尼古丁供给,使身体始终处于渴求状态与满足感的循环中,反而延长了戒断周期。

心理依赖的强化作用

这种限量吸烟模式隐藏着更大的心理风险。通过赋予两根烟"特殊奖励"的地位——比如饭后或压力时刻——反而强化了吸烟行为的仪式感。大脑会建立新的神经关联:将减压、放松等正面感受与这两根烟紧密绑定。更棘手的是,自制力消耗在"守住两根"的拉锯战中,当遭遇情绪低谷时,防线极易全面崩溃。

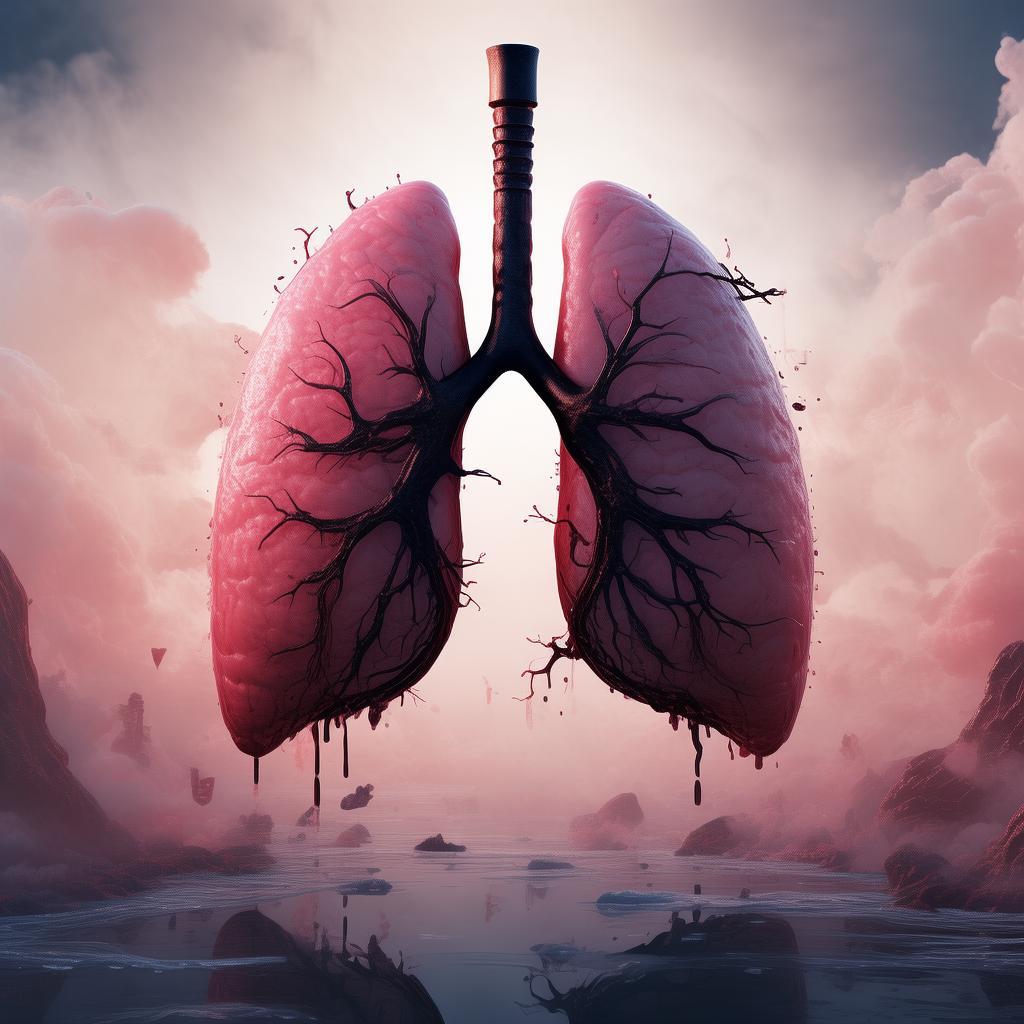

健康风险的持续性

尽管吸烟量大幅减少,但健康威胁并未按比例降低。研究显示,即使每天仅吸1-4支烟,冠心病风险仍是非吸烟者的3倍,肺部细胞仍持续承受致癌物侵蚀。更隐蔽的是呼吸系统损伤:纤毛运动能力下降导致排毒功能减弱,残留焦油在肺泡形成沉积。这种"微量持续伤害"模式,犹如慢性中毒。

戒断本质的认知误区

戒烟的核心在于打破"吸烟-愉悦"的神经反射链。保留两根烟的做法,本质上仍在维持这个反射弧的完整性。当身体每隔几小时接收尼古丁刺激,相关受体始终处于激活状态,生理依赖的根基从未被真正动摇。这也是为什么多数减量戒烟者最终会反弹——他们从未体验过彻底脱离尼古丁后身体自我调节的过程。

突破困境的现实路径

真正的戒烟需要跨越"全有或全无"的心理门槛。替代方案如尼古丁贴片虽提供缓释剂量,但切断了手口动作的关联性;行为干预则着重重建无烟生活模式,例如用深呼吸替代掏烟动作。最关键的是认知重构:将戒烟视为拿回控制权,而非剥夺享受。当身体经历3周左右的代谢调整期后,生理依赖会显著减弱。

健康回归的临界点

完全戒烟后8小时,血氧水平开始恢复正常;48小时神经末梢开始再生;2-12周内循环系统改善;而1年后冠心病风险即可下降50%。这些具象化的健康里程碑,比"两根烟配额"更能提供持续动力。值得注意的是,戒断成功的关键指标是连续6个月无吸烟,任何形式的尼古丁摄入都会重置这个计时器。