戒烟药物的真相:一线选择背后的争议

引言:戒烟之路的药物辅助

戒烟是许多吸烟者面临的巨大挑战,它不仅关乎个人健康,还涉及社会影响。一线戒烟药物作为医学推荐的首选辅助工具,旨在帮助人们克服尼古丁依赖。这些药物通过科学机制减少戒断症状,提高戒烟成功率。然而,其使用并非毫无争议,药物选择、副作用风险以及长期效果等问题常引发讨论。本文将以通俗易懂的方式,解析戒烟一线药物的核心知识,帮助读者理性看待这一话题。值得注意的是,戒烟决策应结合个人情况,并在医生指导下进行。

主流一线戒烟药物概述

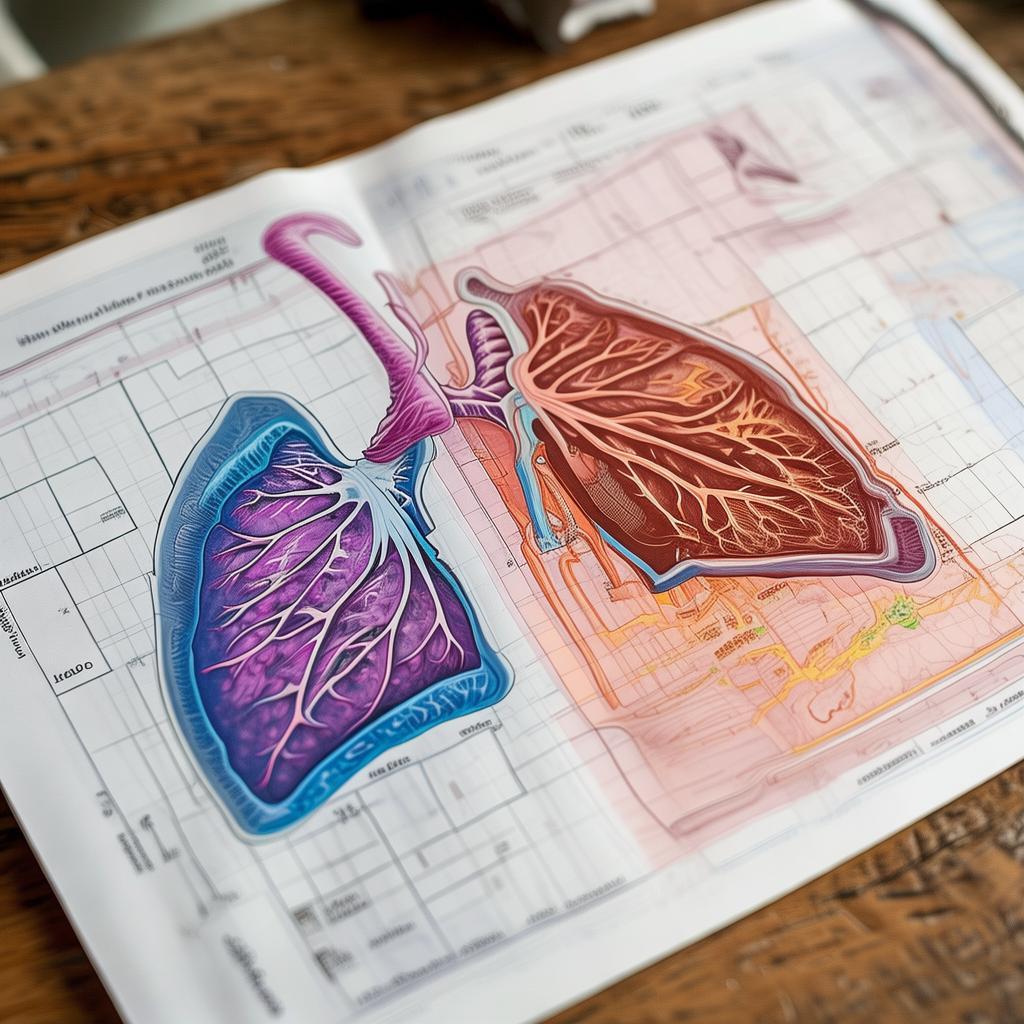

戒烟一线药物主要包括三类:尼古丁替代疗法(NRT)、安非他酮和伐尼克兰。尼古丁替代疗法通过贴片、口香糖或喷雾提供低剂量尼古丁,逐步减少身体对香烟的依赖。安非他酮是一种抗抑郁药,意外发现其能抑制吸烟欲望,通过调节脑内多巴胺水平来缓解戒断症状。伐尼克兰则直接作用于尼古丁受体,既能减轻渴望,又能降低吸烟带来的快感,使其成为高效选择。这些药物均经过临床试验验证,被世界卫生组织和各国卫生机构列为一线推荐。它们的作用机制虽异,但共同目标是通过生理干预,支持心理戒烟努力。

使用这些药物时,剂量和疗程需个体化定制。例如,尼古丁贴片通常从高剂量开始,渐减至低剂量;安非他酮需提前一周启动,以建立有效血药浓度。伐尼克兰的疗程一般持续12周,部分人需延长至半年。这些药物在药店或医院可获取,但处方药如安非他酮和伐尼克兰要求医生评估。尽管便捷,患者须严格遵循说明,避免自行调整剂量。

益处与效果的科学依据

一线戒烟药物的最大优势在于其实证效果。研究表明,尼古丁替代疗法能使戒烟成功率提升50%以上;伐尼克兰的效果更显著,部分临床试验显示其成功率比安慰剂高出一倍。这些药物通过缓解常见戒断症状如焦虑、烦躁和食欲增加,帮助用户平稳过渡到无烟生活。长期看,戒烟不仅能降低肺癌、心脏病等风险,还能改善呼吸功能和整体生活质量。经济层面,虽然药物有成本,但相比吸烟的医疗支出,投资戒烟药物往往更具性价比。

效果受多种因素影响,包括吸烟史、个人动机和辅助行为疗法。药物并非“万能药”,需结合戒烟计划如设定戒烟日、避免触发环境等。成功率在坚持完整疗程的用户中最高,中途放弃会显著降低获益。公共健康数据显示,一线药物的普及已助力全球数百万吸烟者成功戒烟,突显其在控烟战略中的核心地位。

争议与潜在风险探讨

尽管益处显著,一线戒烟药物并非完美,其争议焦点集中在副作用和依赖风险上。常见副作用包括恶心、头痛或睡眠障碍,通常轻微且可逆。但部分药物如伐尼克兰曾报告与情绪波动相关,少数用户可能出现焦虑或抑郁症状,这引发了安全性质疑。安非他酮则需警惕癫痫风险,尤其在高剂量或特定人群中。尼古丁替代疗法虽较安全,但若使用不当,可能导致尼古丁依赖转移,而非彻底戒除。

另一个争议是成本可及性问题。一些高效药物价格较高,限制了低收入群体的获取,引发公平性质疑。此外,药物效果因人而异,并非所有用户都能获益,失败案例可能强化“药物无效”的误解。专家强调,这些风险不否定药物价值,但需透明沟通。用户应权衡利弊,选择最适合自身方案。

明智选择的实用建议

选择戒烟药物时,关键在于个性化评估。首先咨询医生,评估健康状况、吸烟量和既往尝试。例如,心血管问题患者可能优先选择尼古丁贴片,而伐尼克兰适合戒烟动机强者。开始用药后,监测身体反应至关重要;如出现严重不适,应立即寻求医疗帮助。结合非药物支持如戒烟热线或APP,能提升整体成功率。记住,药物是辅助工具,戒烟核心在于个人决心和生活方式调整。

社会支持也扮演重要角色。家庭和社区的鼓励能增强坚持力,而避免吸烟环境减少复吸诱惑。最终,戒烟是一段旅程,一线药物提供了科学助力,但成功源于持续努力。无论选择何种方式,迈向无烟生活都值得赞赏。

结语:理性看待戒烟辅助

戒烟一线药物是现代医学的重要成果,为无数人提供了戒烟跳板。其争议提醒我们,任何健康干预都需平衡收益与风险。通过了解药物机制、效果和局限,吸烟者能做出知情决策。戒烟之路或许崎岖,但借助科学工具和坚定意志,无烟未来并非遥不可及。最终,健康选择权在个人手中,而知识是照亮前行的明灯。