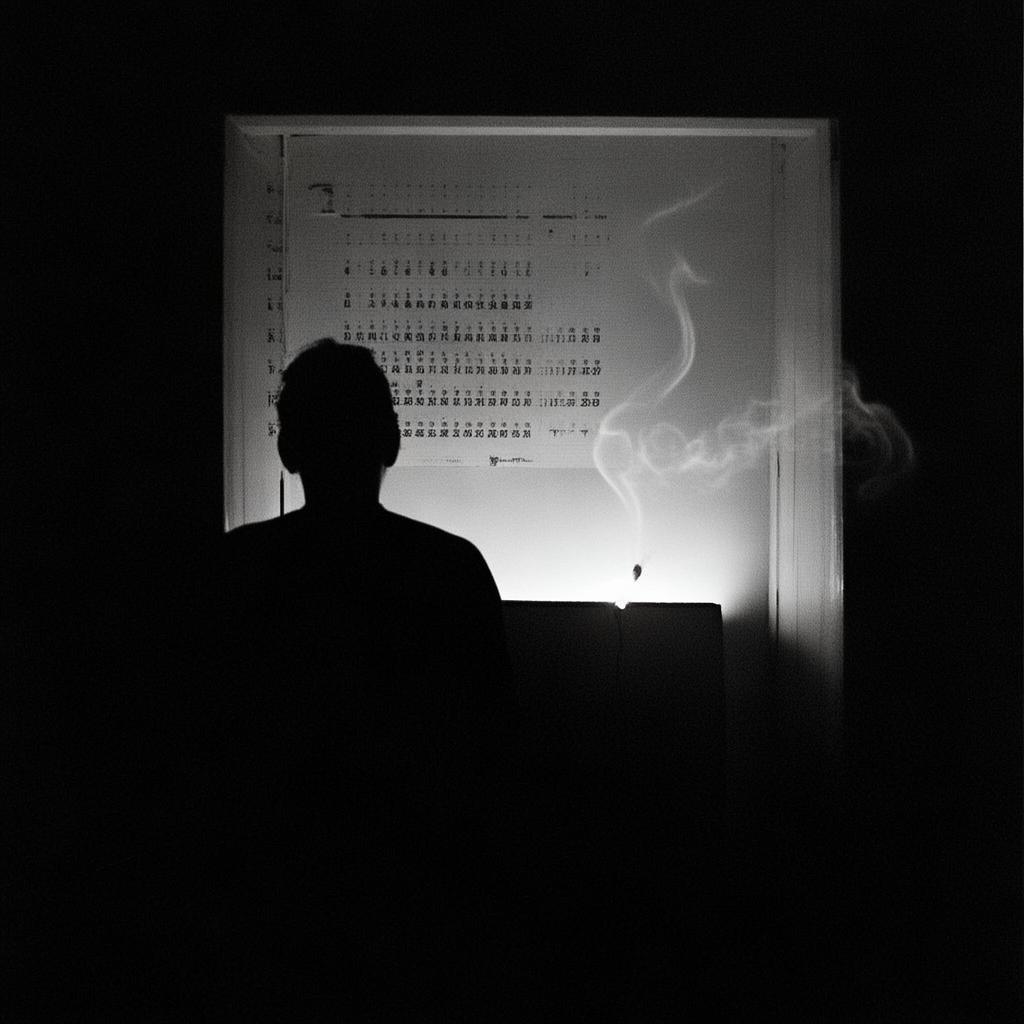

戒烟21天就能成功?这个定律正在误导千万人

21天定律的起源与传播

在各类戒烟论坛和自媒体平台,"21天戒烟定律"被反复提及——声称只要坚持三周不碰香烟,身体就能摆脱尼古丁依赖。这个说法最早源于1960年代整形医生马尔茨的观察,他发现截肢患者需要约21天适应幻肢痛。然而,将外科手术的心理适应周期直接套用到尼古丁戒断上,缺乏严谨科学依据。

当这个概念被包装成"21天习惯养成法则"传入国内后,在商业书籍和健康博主的推波助澜下,逐渐演变为戒烟领域的黄金标准。无数人抱着"熬过三周就胜利"的心态开始戒烟,却忽略了烟草依赖的复杂性。

生理戒断与心理依赖的真相

尼古丁的生理戒断高峰其实出现在戒烟后24-72小时,此时会出现焦虑、注意力不集中等反应。而多数人在第3天到第14天经历最强烈的渴求感,这与21天时间节点并不吻合。医学研究表明,大脑尼古丁受体需要6-12周才能逐步恢复正常功能。

更关键的是心理依赖的解除。长期吸烟者已将抽烟与数百种日常场景绑定:晨起、饭后、工作间隙...这些触发点形成的条件反射,往往需要3-6个月的系统训练才能解除。单纯计算天数,忽略了行为模式的重构过程。

被忽略的个体差异陷阱

将21天作为普适标准存在严重缺陷。吸烟年限不同的人,体内尼古丁代谢速度差异可达300%。每天抽半包烟的青年和三十年烟龄的老烟民,戒断反应根本不在同一量级。研究显示,35岁以上吸烟者的戒断综合征持续时间通常是年轻人的1.8倍。

此外,心理因素常被低估。用"坚持21天"的倒计时制造焦虑,反而强化了戒烟者的挫败感。当有人在第22天复吸时,容易产生"定律失效"的自我否定,殊不知这可能是戒断过程中的正常波动。

比天数更重要的三个维度

真正有效的戒烟策略需要三维度配合:生理调节周期、心理脱敏训练、环境重构。在生理层面,建议采用四周渐进法:第一周减量50%,第二周替换低焦油产品,第三周启用尼古丁替代疗法,第四周完全停止。

心理建设方面,推荐"触发点管理":制作个人吸烟场景清单,针对每个场景设计替代行为。例如用指间笔代替夹烟动作,用深呼吸替代抽烟的放松仪式。环境重构往往最易被忽视——更换常抽烟的座椅位置,清理车内烟味,甚至暂时避开吸烟的社交圈都能显著降低复吸率。

重新定义戒烟成功标准

与其迷信21天奇迹,不如建立阶段性目标:三天度过急性戒断期,三周完成生理依赖解除,三个月巩固行为模式。当出现复吸时,应记录触发因素并调整策略,而非归咎于意志力失败。

值得注意的是,戒烟后三个月内的身体信号值得关注:咳嗽增多是纤毛修复的表现,食欲增加源于味觉恢复。这些积极变化比天数累积更能增强戒断信心。真正的成功标志是当拒绝香烟不再需要刻意努力,而是成为自然选择。